学資保険が危ない?!マイナス金利の影響とは

2016年1月、日本銀行がマイナス金利政策の採用を発表しました。このマイナス金利は、景気回復対策の一環として採用され、大きなニュースになったので知っている人も多いと思います。

景気回復と聞くと私たち一般市民にとってはうれしいことが多いような気がしますよね。しかし、学資保険などの貯蓄型保険にとっては非常に厳しい流れになってしまうんです。

では実際、学資保険にどんな影響があるのでしょうか?

マイナス金利が与える学資保険への影響について図解でわかりやすく解説します。

Contents

マイナス金利って何?

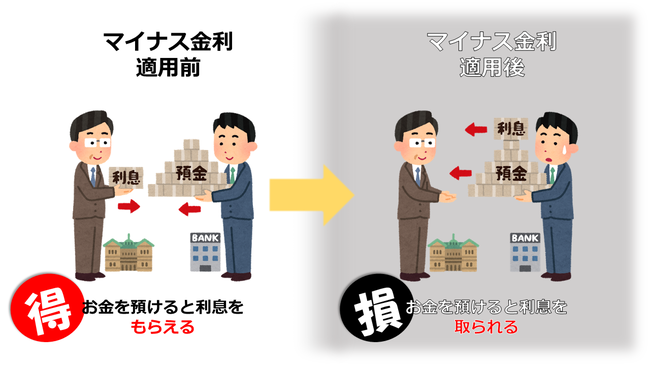

みなさんが銀行などの金融機関にお金を預けると利息がつくことは知っていると思います。預貯金の額に対して、各金融機関が決めた利率の利息を受け取れるしくみです。気づかないほど小さな金額ですが、金融機関にお金を預けておけば少しずつ増えることになります。

マイナス金利はその利息がマイナスになる制度です。預貯金の額に対して、決められた利率の利息を支払うということです。

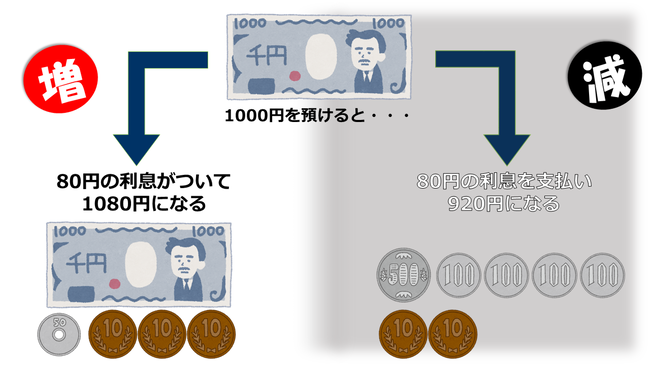

お金を預けた時に、お金をもらうか、お金を払うかの違いですね。まだピンとこない人のために、実際のお金で考えてみましょう。ここではわかりやすいように利率を身近な消費税率に置き換えて考えます。

普通預金でこんなに高い利率があるはずはないですが、消費税と同じ8%の場合です。1000円の消費税が80円なので、1000円を預金した場合の利息は80円になりますね。

通常金利の場合、80円のお金がもらえます。これがマイナス金利になると80円のお金を金融機関に支払わなければならないんです。

今回はみなさんにわかりやすく説明するためにさまざまな事項を飛ばした計算にしています。本来、預貯金につく利息は年間365日の日割り計算で、更に税金が引かれますのでもっと複雑です。

私たちの預貯金は大丈夫?

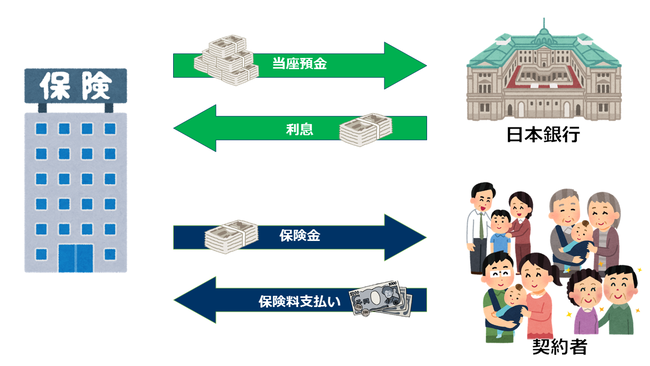

ちなみにこのマイナス金利政策は私たちが銀行に預けている預貯金に対して適用されるわけではありません。私たちが利用している金融機関などのほとんどは日本銀行に当座預金を保有し、一般市民には考えられないほど莫大な金額を預けています。

今回のマイナス金利政策は、この日本銀行にある口座の一部に対してのみマイナス0.1%の金利を適用するというもの。よって、私たちの預貯金が減ってしまう心配はありません。

但し、各金融機関が決めている預貯金の金利は下がることがあります。既にマイナス金利発表後、さまざまな金融機関が金利の引き下げを発表しています。これにより預貯金がマイナスになることはなくても、今まで以上に預貯金による利息に期待が持てなくなります。

マイナス金利の目的

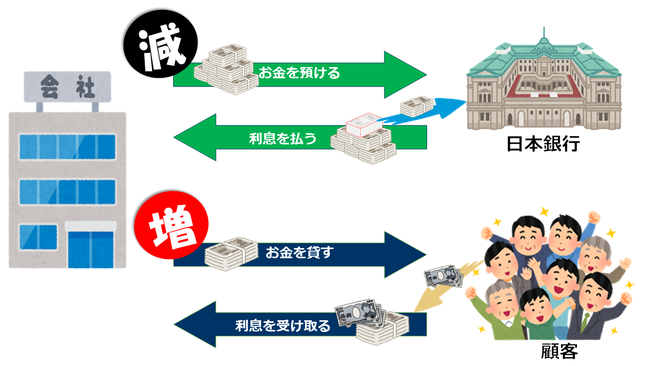

マイナス金利は預金をすることでお金が減ることがわかりました。では、なぜ日本銀行はそのような対策をしたのでしょうか。まずは下の図を見てみましょう。

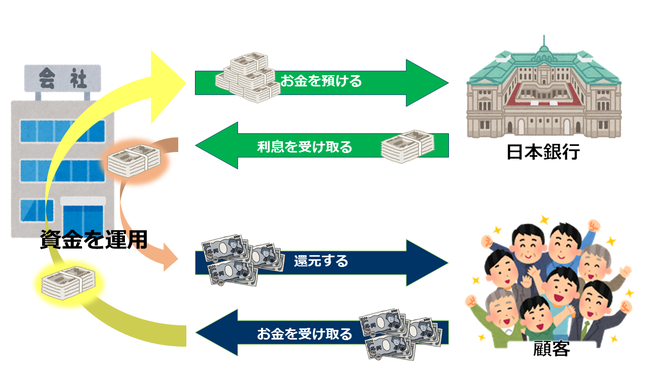

これは日本銀行が通常金利だったころのイメージです。企業は顧客から受け取ったお金を運用して増やし、顧客に還元していました。その運用方法の一つとして日本銀行にお金を預け、その利息を受け取る方法がありました。

例えば銀行に預金をすると一定の利息が付きますよね。その金額が例え微々たる額だとしても、ただお金を銀行に置いているだけで勝手にお金が増えるわけです。これは預けたお金を銀行が運用によって増やすことで実現していました。

しかしこれでは多くのお金が日本銀行に眠ってしまい、なかなか市場に出回りません。そのため日本銀行が景気回復の施策としてマイナス金利を導入しました。マイナス金利を導入した場合のイメージを見てみましょう。

今までのように日本銀行にお金を預けた場合、お金を預ければ預けるほど利息を支払うことになります。簡単に言えば、お金を預けると損してしまうんですね。

通常、企業はみなお金を増やすことを目的の一つとしています。そのため、損をしてしまう日本銀行にお金を預けるよりも、個人や企業に融資しようとします。マイナス金利のメリットといわれる住宅ローンや自動車ローンなどの金利引き下げがこの効果ですね。

ローンの金利を引き下げることでどんどん融資し、その利息を収益の一部にします。中には審査基準も今までより緩和される場合があるという情報もあるくらい、融資に前向きになるんです。

住宅ローンを契約する人が増えるということは住宅が売れるということ、自動車ローンを契約する人が増えるということは自動車が売れるということですよね。こういった流れで各業界が活性化して景気回復につながっていきます。

これこそが日本銀行がマイナス金利を導入した目的なんです。

マイナス金利が学資保険に与える影響

マイナス金利の導入によって各業界が活性化するのであれば、学資保険にも何か良い影響がある?と期待してしまいますよね。

しかし、残念ながら学資保険や低解約返戻金型終身保険のような貯蓄性の高い保険にとっては大きな痛手となっています。

貯蓄性の高い保険は支払った保険料よりも多くの保険金を受け取れることが一番の魅力です。その魅力がマイナス金利により危険にさらされているんです。

まずは返戻率を決める保険料についてみていきましょう!

保険料はこうして決まる

学資保険を調べているときに、先月あったプランが見当たらなかったり、記憶していた返戻率と変わっていた!なんてことありませんか?妊娠中から長い期間をかけて学資保険の情報を調べている人は経験しているかもしれません。

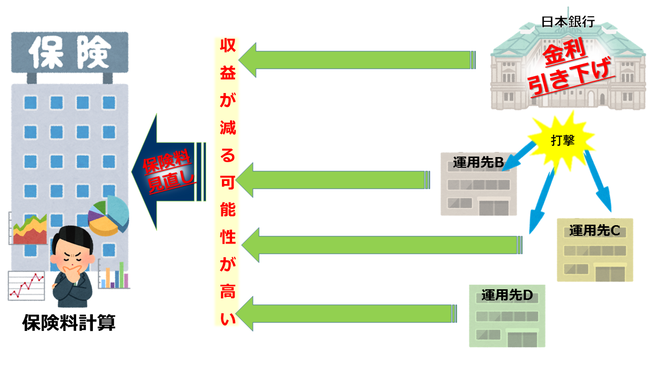

実は保険会社が提示している保険の内容は思ったよりも頻繁に変更されているんです。これは、保険会社の資金運用に関係しています。

先ほどと同じイメージになりますが、保険会社も資産を運用して利益を出します。保険会社の場合、保険契約者から集めた保険料を運用することになりますね。

この利益の一部を契約者に支払うことで、受け取った保険料よりも多くの保険金を支払うことができるんです。

事業実績の予定と実際の差によってできた余剰金を還元する配当金とは違い、事前に見込みを立てて商品を設計しています。まだ収益として手元にないお金を「これくらい儲かるだろう」と予測して保険料を決めるということですね。

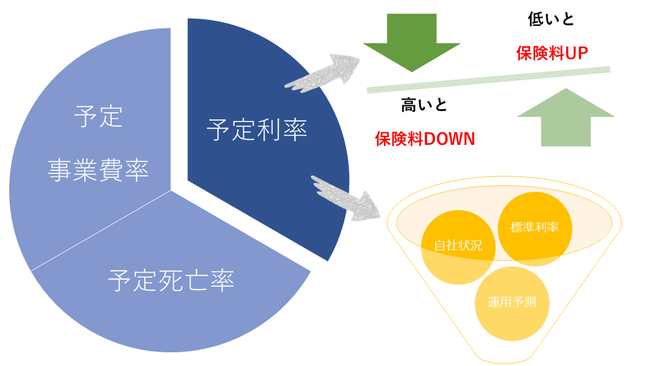

この利益を予測した数値を予定利率といいます。予定利率は保険料を決定するうえで重要視される基礎率の1つで、そのほかに予定事業費率、予定死亡率があります。

予定利率は金融庁が決めた標準利率をもとに、保険会社の状況や運用予測などをふまえて決定されます。標準利率は国債の利回りを基に決められるため、経済状況に応じて変化します。

標準利率が高ければ予定利率も高くなり、保険料が下がります。反対に標準利率が低くなれば予定利率も低くなり、保険料が上がることになります。

標準利率0.25%へ引き下げ

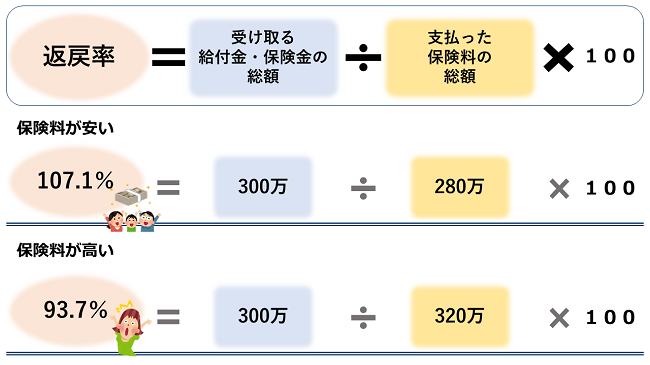

保険料の決定に経済状況が大きく関係していることがわかりました。ここで1つ、知っている人も多いと思いますが念のために復習しておきましょう。返戻率と保険料の関係です。

保険料の上がり下がりと、返戻率の上がり下がりは連動しています。同じ保障内容の保険で保険料が高ければその分返戻率は下がりますよね。

景気はそのまま返戻率に影響を与えるということになります。

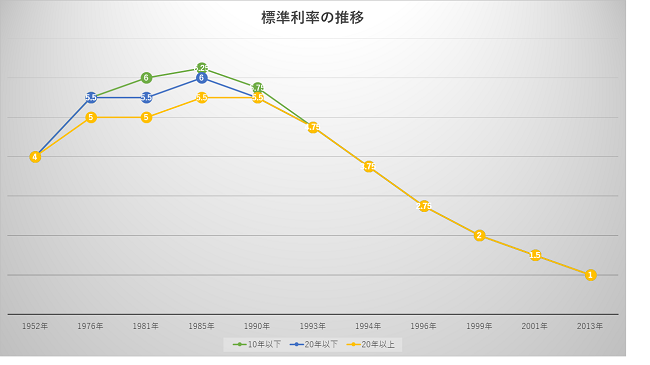

では、今まで標準利率はどう変化してきたのかを見てみましょう!

過去64年の標準利率の推移

このグラフでもわかるように1990年以降、徐々に標準利率は下がっています。2001年から2013年まではなんとか1.5%の標準利率を保ってきたものの、2013年に一気に0.5%も引き下げになっています。

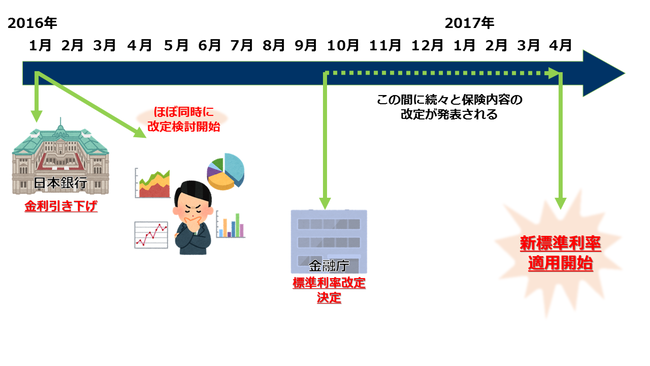

そして更に2017年4月、標準金利はそれまでの1%から0.25%まで、一気に0.75%も引き下げられました。

繰り返しますが、標準利率が下がれば予定利率が下がります。そして保険料が高くなり、返戻率が下がるんです。

マイナス金利で影響を受けた学資保険は?

ここからは実際に今、学資保険に起きている現実を見ていきましょう。

2016年1月、日本銀行がマイナス金利政策を発表したその時から既に保険会社は先々の試算に入りました。マイナス金利が決定した以上、必ず資産運用に打撃があるからですね。

実際に2016年4月にはさまざまなメディアが学資保険などの貯蓄型保険に対する危機を報道しています。そして対応の早い保険会社の場合、報道と同じ時期に何らかの改定を決定しました。。多くの企業は下のイメージのような動きをしています。

この標準利率の改定に伴い、やはり多くの保険会社が2017年4月のタイミングで保険料値上げとなってしまったのです。

売り止めが決定している学資保険

今回のマイナス金利が学資保険に与えている影響は保険料の値上げだけではありません。保険料改定であれば返戻率が下がっても加入することはできますよね。しかし、売り止め(販売停止)となりますと加入することができなくなります。

|

保険会社名「商品名」 |

対象プラン |

停止時期 |

状況 |

| アフラック(夢みるこどもの学資保険) | 全プラン | 2016年4月から | 保険ショップ取扱停止 →2018年4月販売再開 |

| かんぽ生命「はじめのかんぽ」 | 保険料払込免除なし型 | 2016年6月から | 販売停止 |

| ソニー生命「学資保険スクエア」 | 全型 | 2016年12月から | 販売停止 →2017年11月料率改定で販売再開 |

| 明治安田生命「つみたて学資」 | 5年払込済みのみ | 2016年10月から | 販売停止 |

いち早く動き出したのは、かんぽ生命です。マイナス金利の発表から4か月後の2016年4月に、保険料払込免除なし型を同年6月2日から販売停止することを発表しています。

また、明治安田生命は返戻率121%を超える5年払込済プランを10月から販売停止にしています。大手生命保険会社4社のうち、学資保険の一部販売停止は初めてのことで話題になりました。

日本生命・第一生命・住友生命・明治安田生命

今の所、売り止めとなっているのは4社のうち明治安田生命の5年払込済みのみのようですが、4社ともやはり2017年4月のタイミングで返戻率を下げる結果となりました。

また学資保険の売り止めは表の通り4社のみとなっていますが、その他の貯蓄性が高い保険についても売り止めの動きがありました。

報道にあった保険会社だけでもフコク生命、住友生命、日本生命、第一生命、太陽生命、東京海上日動あんしん生命、損保ジャパン日本興亜ひまわり生命、AIG富士生命などといった保険会社で貯蓄性の高い保険商品の販売停止の動きがあったのです。

マイナス金利によって、学資保険を含む貯蓄性の高い保険が大きな打撃を受けたことがよくわかりますね。

保険料が値上げされた学資保険は?

ほとんどの学資保険で保険料が値上げとなった今回のマイナス金利。一体どの学資保険が実際値上げになってしまったのか?当サイトが取り扱う貯蓄型の学資保険のなかで、マイナス金利前と現在(2020年1月)を比較しました。保険料が値上げとなった学資保険について、返戻率でどの程度変わったのかをまず見てみましょう。

マイナス金利前と現在の学資保険返戻率

契約者:30歳男性/被保険者:0歳/満期年齢:22歳/支払方法:月払

| 2017年 3月以前 |

2020年 1月現在 |

返戻率の差 | |

| 明治安田生命 つみたて学資 |

114.3% | 104.1% | △10.2% |

| 払込期間:15歳/ 総受取額:300万円 |

|||

| ニッセイ学資保険 | 110.0% | 104.0% | △6.0% |

| 払込期間:18歳/ 総受取額:300万円 |

|||

| ソニー生命学資保険 スクエアⅢ型 |

110.3% | 102.6% | △7.7% |

| 払込期間:18歳/ 総受取額:300万円 |

|||

| フコク生命みらいのつばさ (ジャンプ型) |

110.1% | 101.9% | △8.2% |

| 払込期間:17歳/ 総受取額:200万円 |

|||

| 第一生命 Mickey |

106.0% | 101.5% | △4.5% |

| 払込期間:18歳/ 総受取額:300万円 |

|||

| JAこども共済 (学資応援隊) |

108.9% | 98.3% | △10.6% |

| 払込期間:18歳/ 総受取額:300万円 |

|||

| アフラック 夢みるこどもの学資保険 |

105.2% | 96.2% | △9.0% |

| 払込期間:18歳/ 総受取額:300万円 |

|||

| かんぽ生命 はじめのかんぽ (「大学入学時」の学資金準備コース) |

99.3% | 94.8% | △4.5% |

| 払込期間:18歳/ 総受取額:300万円 |

以前の返戻率と比べると、各社かなり下がってしまっていますね。払込期間を18歳(一番長く)にすると、元本割れするものも出てきてしまいました。

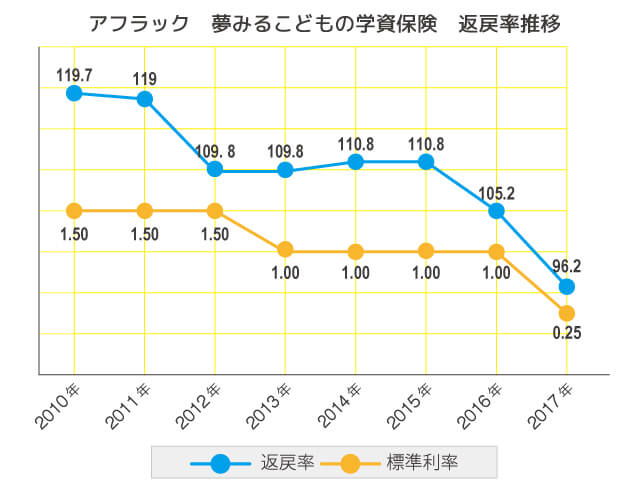

アフラック 夢みるこどもの学資保険 返戻率推移

学資保険のみならず貯蓄型保険は常に経済と連動しています。一例としてアフラックの夢みるこどもの学資保険の返戻率を見てみましょう!

30歳、男性が10歳払込済で契約した場合の返戻率と金融庁が定める標準利率の推移比較です。

アフラックの場合、標準利率の引き下げより少し前に返戻率が下がっていることがわかりますね。今回、保険ショップでの売り止めを早期に決断していることからもアフラックは早めに対応する様子が見て取れます。

今回のマイナス金利政策はどの保険会社にとっても厳しい状況になりました。

学資保険をはじめとする貯蓄型保険の場合、貯蓄性の高い商品ほど保険料が値上がりしました。そのため、同じ学資保険でも保障型よりも貯蓄型への影響は大きいものでした。

保険料はわりと頻繁に変更があるため、現在手元にパフレットなどの情報を持っている人は、加入前に必ず電話などで現在契約した場合の保険料を確認することをおすすめします。

加入している学資保険への影響は?

既に学資保険を契約している人は、自分が加入している学資保険にどんな変更があるのか不安かと思います。現在の保険料が変わってしまうのか、売り止めになった場合はどうなるのかを見ていきましょう。

まず、結論から言ってしまうと現在加入している学資保険の保険料が上がることはありません。そのため、返戻率が下がることもなく、契約した時のまま満期まで継続します。

また、契約している学資保険が売り止めになった場合も同様で既に契約している学資保険は満期まで継続します。売り止めは、新規契約を止めることなので既に契約した保険に対しては効果がないんです。

学資保険は契約するときに、契約者が決められた保険料を決められた期間支払うという約束をしています。そしてその保険料は契約満了まで変更がないことが前提です。

そのため契約後に加入している学資保険のプランが保険料を値上げしても、保険料を変更することはありません。

2018年に値下がりした学資保険も?

ここまでマイナス金利による学資保険への影響についてお話ししてきましたが、実は2018年4月、意外な動きが出てきました。保険料が値下がりする学資保険が出てきたのです。

2018年11月、日銀総裁はマイナス金利政策について、現時点では大幅な金融緩和の一環として必要、との見解を示しました。マイナス金利が始まってから約3年、まだしばらくはマイナス金利政策が続くと予測されます。

それなのになぜ値下げに?と思われるかもしれませんが、これは「標準生命表」が11年ぶりに改定されたためです。

「保険料はこうしてきまる」の項で、保険料を決定するうえで重要視される基礎率として「予定利率」のほか、「予定事業費率」「予定死亡率」があると説明しましたね。

このうち、「予定死亡率」は日本アクチュアリー協会が算定している「標準生命表」をもとに決められます。かんたんに言えば、日本人の平均寿命が長くなったから、それに合わせて保険料を変えましょう、ということです。

ただし保険料は商品によって値上がりしたものと値下がりしたものとがあります。どういうことかといいますと、長生きする人が増えるということは、それだけ高齢者の割合が増え、病気療養のリスクが増えるということです。そのため、医療保険・がん保険・介護保険といった保険では保険料の値上がりしたものがありました。

では逆に値下がりしたのはどういう保険でしょうか?

長生きする人が増えて死亡率が低くなるということは、つまり死亡保険金を支払うケースが減るということです。そのため、定期保険など一部の保険では保険料の値下がりがありました。

当サイトが取り扱う学資保険ではどういった変化があったかというと、住友生命のこどもすくすく保険、損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険(SOMPOひまわり生命保険)のこども保険の保険料が2018年若干値下げとなり、返戻率がアップしています。

マイナス金利に負けない学資保険

今回のマイナス金利の影響を受けた学資保険は、返戻率が高い学資保険ランキングの常連が多かったのも特徴でした。

常に最前線を走り、ユーザーの期待に応えた高い返戻率を叩き出していた保険会社の苦渋の決断なんでしょう。

ここまでランキング常連が販売を停止してしまうと気になるのは今現在の返戻率ランキングです。

当サイトでも「おすすめ学資保険ランキング」をお届けしていますが、これまでとガラっと変更しています。

というわけで、ここではマイナス金利に負けず高い返戻率で頑張っている学資保険を紹介します。

ソニー生命の「学資保険スクエア」

返戻率が高いことで有名なソニー生命の「学資保険スクエア」ですが、中でもⅢ型はより高い返戻率を誇っています。

月払で18歳払込済を選択しても103.8%の返戻率で、さらに払込期間を10歳にすると107.2%、さらにさらに年払にすると108.0%の返戻率になります。

短期払込で返戻率が上がる学資保険はたくさんありますが、月払でも高い返戻率になっていることが魅力ですね。

【まとめ】「焦らず急ぐ」がキーワード

マイナス金利による学資保険への影響は、2017年4月のいっせい値上げでいったんは落ち着いたと言えます。ただし前述のとおりマイナス金利政策はまだしばらくは続く見通しのようですし、逆に他の要因により値下げもあるかもしれません。いつまで今の条件のままで各学資保険が販売されるかという予測は誰にもできません。

学資保険は保険料が上がる前に加入したほうが絶対良いには良いです。ほとんどの学資保険は出産予定日の140日前や5ヶ月前から加入することができます。ただし、だからといって単に急いで加入することはやめましょう。

今回のマイナス金利の影響を受けた学資保険は、確かに返戻率や人気が高い学資保険が多かったのは事実です。

しかし、その学資保険はあなたに向いていますか?

学資保険の選び方にも書いていますが、人気があるから良い学資保険ではありません。

自分のライフスタイルや子どもの進学スタイルに合った学資保険でなければ返戻率が高くても活かすことができません。

受け取り時期や保障内容も含めて慎重に、かつ急ぎ足で検討しましょう。

「焦らず急ぐ」、いうなれば競歩のような。

急いでいても確実に地に足をつけて選ぶことが重要です。